Nettoaufwendungen in der Hilfe zur Pflege

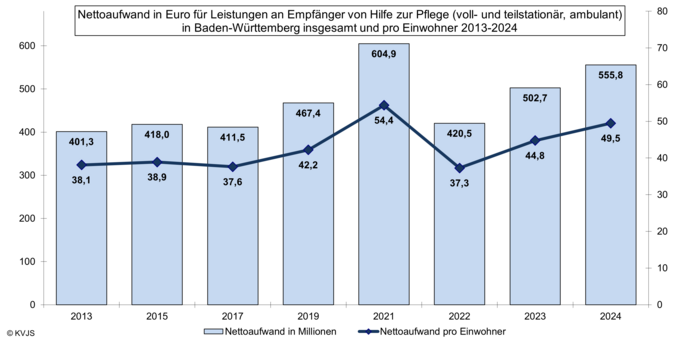

Der Nettoaufwand für Leistungen an vollstationärer, teilstationärer und ambulanter Hilfe zur Pflege belief sich im Jahr 2024 auf 555,8 Millionen Euro. Im Jahr 2023 waren es 502,7 Millionen Euro – dies entspricht einer Zunahme von 10,6 Prozent.

Es zeigt sich somit eine Fortführung des zunehmenden Trends. Die weiterhin steigenden Kosten in der Pflege, das Tariftreuegesetz (seit 01.09.2022 in Kraft) und das Personalbemessungsverfahren (Umsetzung seit 01.07.2023) werden in Zukunft voraussichtlich zu einer weiteren Zunahme führen. Die zum 01.01.2022 eingeführte Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen nach § 43c SGB XI ist somit nicht ausreichend, um den genannten Faktoren ausreichend entgegenzuwirken.

Würde sich die letzte prozentuale Zunahme in der kommenden Erhebungsperiode im selben Ausmaß fortsetzen, wird sich der Nettoaufwand im Jahr 2025 über dem Höchstwert im Jahr 2021 bewegen.

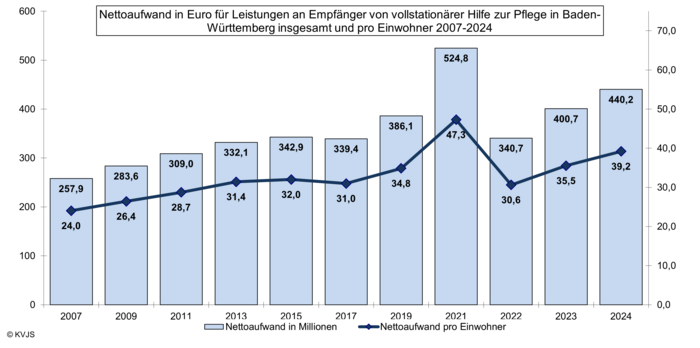

Der Gesamtaufwand für Leistungen an Empfänger von vollstationärer Hilfe zur Pflege setzt sich zusammen aus den Leistungen für die Hilfe zur Pflege, eventuell ergänzend zu gewährenden Leistungen der Grundsicherung und der Hilfe zum Lebensunterhalt. Da es in den letzten Jahren zu Änderungen in der Verbuchung der einzelnen Leistungen kam, wird seit 2016 nur noch der Aufwand für die Hilfe zur Pflege erhoben und dargestellt.

Der Nettoaufwand für die vollstationäre Hilfe zur Pflege in Baden-Württemberg stieg seit 2007 kontinuierlich an. Von 2019 bis 2021 erfolgte eine überdurchschnittliche Zunahme auf 524,8 Millionen Euro (+35,9 Prozent). Im Folgejahr sank der Nettoaufwand für die vollstationäre Hilfe zur Pflege in Baden-Württemberg um 35,1 Prozent, auf das Niveau von 2017. Dieser Rückgang ist insbesondere auf den zum 01.01.2022 eingeführten und zum 01.01.2024 angepassten Zuschuss zum pflegebedingten Aufwand zurückzuführen.[1] Für das Jahr 2023 wurde eine Zunahme des Nettoaufwands von rund 18 Prozent verzeichnet. Für das Jahr 2024 belief sich die Zunahme auf rund 10 Prozent. Die Anpassung der Regelung nach § 43c SGB XI führt nur zu einer geringfügigen Abschwächung des Anstiegs.

[1] § 43c des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) führte mit in Krafttreten zum 01.01.2022 eine Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen ein. Zum 01.01.2024 erfolgte eine Anpassung, welche die Leistungszuschläge erhöhte. Demnach erfolgte ein Leistungszuschlag des zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen, gestaffelt nach Verweildauer des Pflegebedürftigen in der Pflegeeinrichtung. Bis einschließlich 12 Monate Verweildauer erfolgt ein Leistungszuschlag von 15 Prozent, bei mehr als 12 Monaten ein Zuschlag von 30 Prozent, ein Zuschlag von 50 Prozent bei einer Verweildauer von mehr als 24 Monaten und ein Zuschlag von 75 Prozent bei einer Verweildauer von mehr als 36 Monaten.

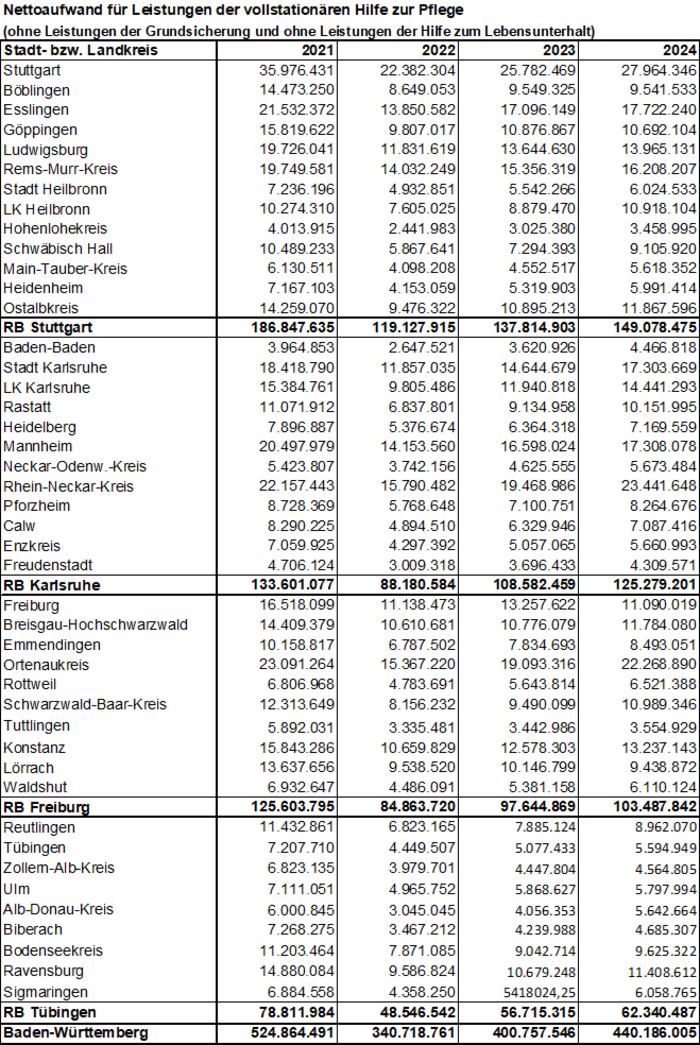

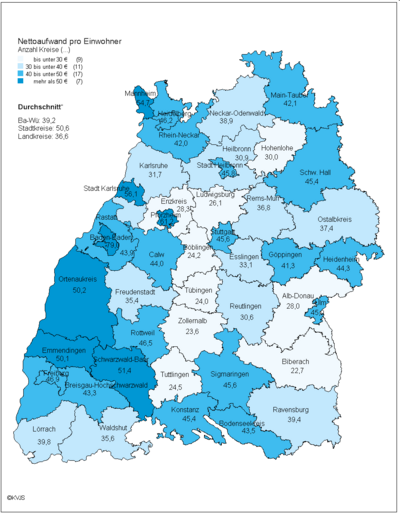

Durchschnittlich wurden im Jahr 2024 in Baden-Württemberg 39,2 Euro pro Einwohner für die Hilfe zur Pflege ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Aufwand pro Einwohner um 3,7 Euro an. Seit 2022 wird eine kontinuierliche Zunahme verzeichnet.

In den Stadtkreisen liegt der durchschnittliche Nettoaufwand mit 50,6 Euro pro Einwohner deutlich höher als in den Landkreisen mit 36,6 Euro pro Einwohner. Den höchsten Aufwand pro Einwohner verzeichneten dabei die Städte Baden-Baden und Pforzheim mit 79,0 und 61,2 Euro, gefolgt von der Stadt Karlsruhe mit 56,1 Euro und der Stadt Mannheim mit 54,7 Euro.

Der durchschnittliche Wert für die Landkreise reicht von 22,7 Euro pro Einwohner im Landkreis Biberach bis zu 51,4 Euro pro Einwohner im Schwarzwald-Baar-Kreis.

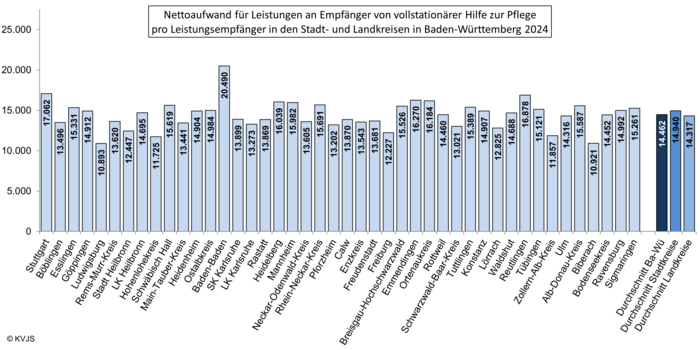

Die durchschnittlichen Fallkosten werden bestimmt, indem der Jahres-Nettoaufwand zur Gesamtzahl der Leistungsempfänger am Stichtag 31.12. in Beziehung gesetzt wird. Es handelt sich hierbei nicht um „echte“ Fallkosten. Mit der errechneten Kennziffer können aber Unterschiede in den Fallkosten aufgezeigt werden.

Die durchschnittlichen Fallkosten betrugen im Jahr 2024 in Baden-Württemberg 14.462 Euro pro Leistungsempfänger. In den Stadtkreisen überstiegen die Kosten mit 14.940 Euro pro Leistungsempfänger die durchschnittlichen Kosten in den Landkreisen mit 14.317 Euro.

Im Hinblick auf die durchschnittlichen Fallkosten zeigt sich innerhalb der Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg eine große Varianz. Die geringsten durchschnittlichen Fallkosten mit 10.893 Euro wies der Landkreis Ludwigsburg auf, gefolgt vom Landkreis Biberach mit 10.921 Euro pro Leistungsempfänger und dem Hohenlohekreis mit 11.725 Euro pro Leistungsempfänger.

Die höchsten durchschnittlichen Fallkosten wiesen der Landkreis Baden-Baden mit 20.490 Euro pro Leistungsempfänger, der Stadt Stuttgart mit 17.062 Euro pro Leistungsempfänger und dem Landkreis Reutlingen mit 16.878 Euro pro Leistungsempfänger auf.

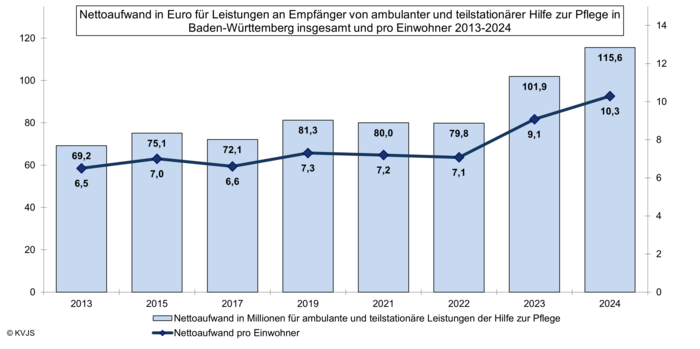

Von 2023 auf 2024 war erneut ein starker Anstieg des Nettoaufwands für ambulante und teilstationäre Leistungen in der Hilfe zur Pflege zu verzeichnen. Im Jahr 2024 betrug der Nettoaufwand für ambulante und teilstationäre Leistungen in der Hilfe zur Pflege 115,6 Millionen Euro, was einen Anstieg von 13,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr darstellt. Der Nettoaufwand pro Einwohner hat von 6,5 Euro im Jahr 2013 auf 10,3 Euro pro Einwohner im Jahr 2024 zugenommen.

Die deutlich gestiegenen Kosten setzen sich aus mehreren Faktoren zusammen:

- Es existiert eine allgemeine Fallsteigerungen durch nicht-pflegeversicherte Ukraine-Flüchtlinge, die vermehrt ambulante Pflegedienstleistungen in Anspruch nehmen. Zum Jahresende 2022 haben viele geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer ihre älteren Verwandten nach Deutschland geholt. Ein erheblicher Anteil dieser Personen hat einen ambulanten pflegerischen Bedarf. Diese Entwicklung hat sich durch die weiterhin anhaltende Ukrainekrise auch in den Folgejahren bestätigt.

- Die Schließung von Pflegeheimen kann eine Verlagerung der stationären Pflegedienstleistungen hin zu ambulanten Leistungsformen bedingen. Um der geringeren Anzahl an Heimplätzen entgegenzuwirken, wurden teilweise ambulant betreute Wohngemeinschaften eingerichtet, in denen höhere Aufwendungen als im normalen ambulanten Bereich entstehen.

- Es fand eine erhöhte Inanspruchnahme „sonstiger“ ambulanter Aufwendungen statt, wie zum Beispiel der Einsatz des Entlastungsbetrags oder Beratungen.

- Es herrscht eine stetige Steigerung der Vergütungen für die Pflegedienste.